紙の文化びと

杉本 篤さん

幼少期と紙

むかし、杉本さんが通っていた富士市今泉小学校への通学路や周辺には、和紙を漉く(すく)小さな紙工場が点在していました。

道の両側にはきれいな水が流れる水路があり、職人さんたちが楮(こうぞ)や三椏(みつまた)という紙の材料を水につけて、トントンとたたいていました。通学のとちゅうには、紙の原料やできあがった紙を運ぶ荷馬車がいききし、小学校のちかくまで荷台のうしろに乗せてもらったこともありました。そのにおいや風景は、杉本さんにとってあたりまえのものでした。

富士山のふもとは、昔から三椏の産地で、そこでとれた原料は大きな紙工場へ運ばれていました。豊かな湧き水があることで、製紙が発達し、紙の材料を運ぶためにできた引き込み線や鉄道のおかげで、富士市の紙づくりはどんどん発展していったのです。

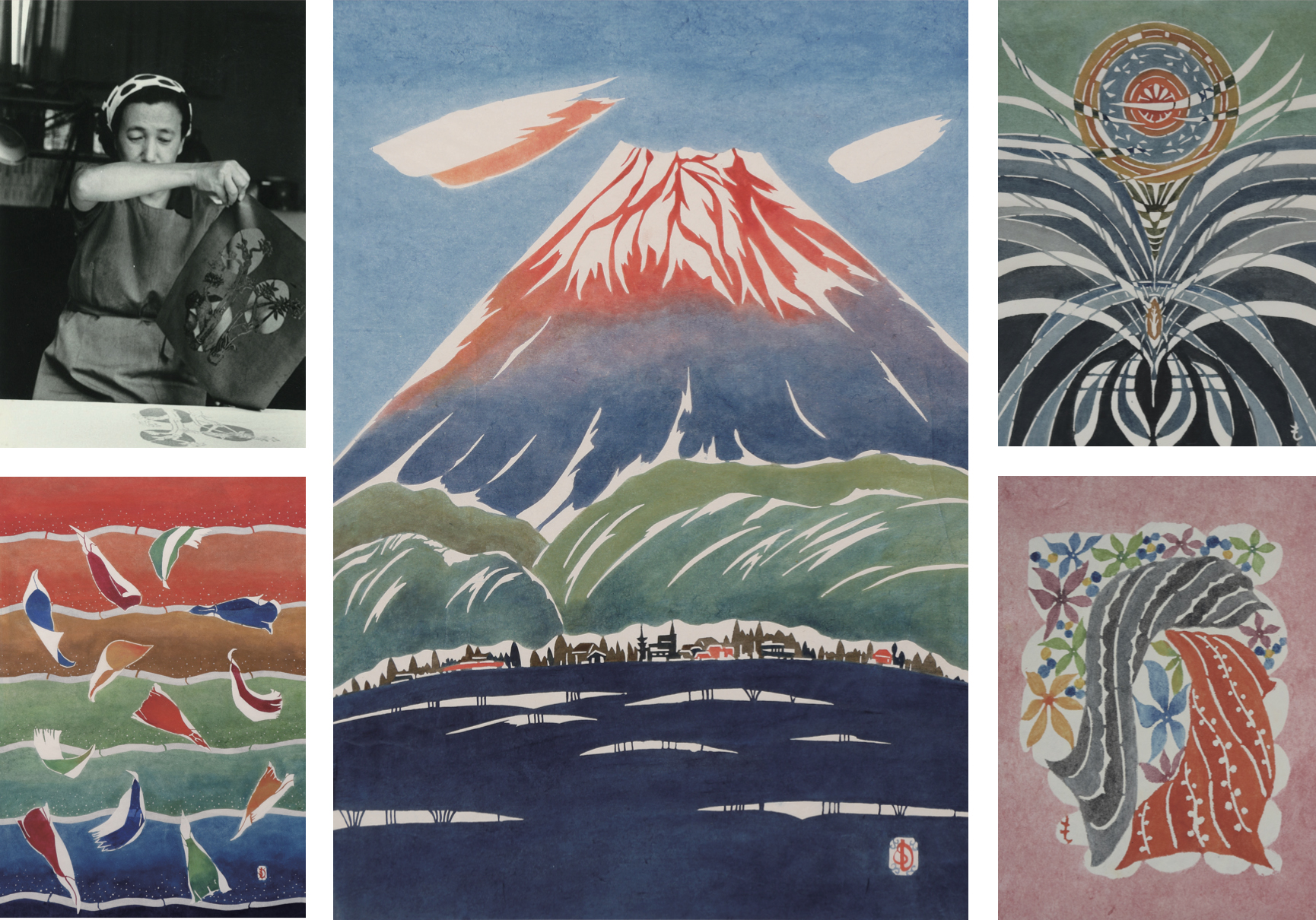

紙と型染め

その後、1990年ごろに、「富士市の大切なものは紙だ」という思いから、市民のゆうしが自由に集まり語り合う「カミニケーションFUJI会議」という活動が始まりました。

きっかけは「富士の型染」を創りあげ広めていた、小山もと子さんによる染め物の活動でした。そこで使う上質な紙を探しに東京へ行ったとき、「この紙は富士で作っていますよ」と言われ、地元の人が地元の紙のことをあまり知らないことに気づいたのです。

富士市には一社でも1,000種類もの紙を作る会社があることが分かり、色や厚さ、いろいろな工夫ができることもわかりました。「紙は人と人をつなぐ道具だ」という考えから、紙を通してのコミュニケーションを広めようと、一市民の立場で製紙企業家もアーティストも新聞記者、市職員などさまざまな人たちが集まっては、紙の情報を交わし合い、紙の魅力を知ってもらう活動を続けていたのです。

未来の文化に向けて

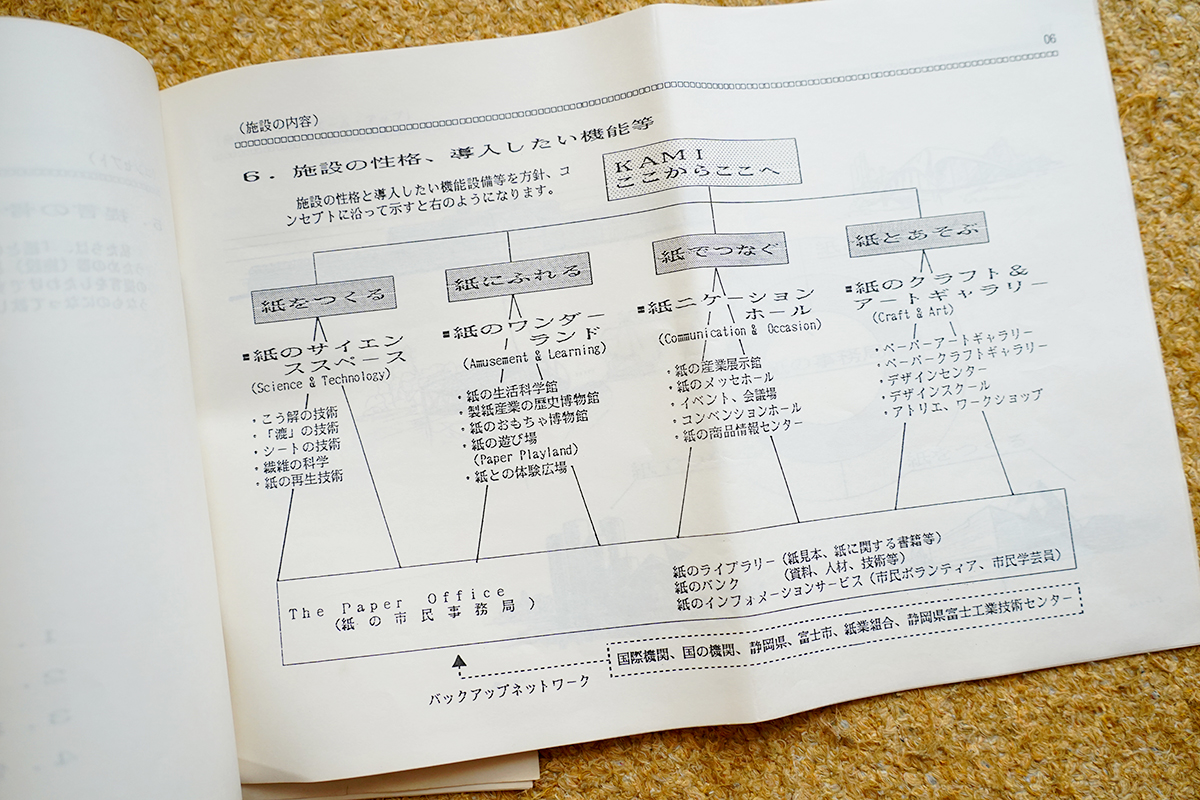

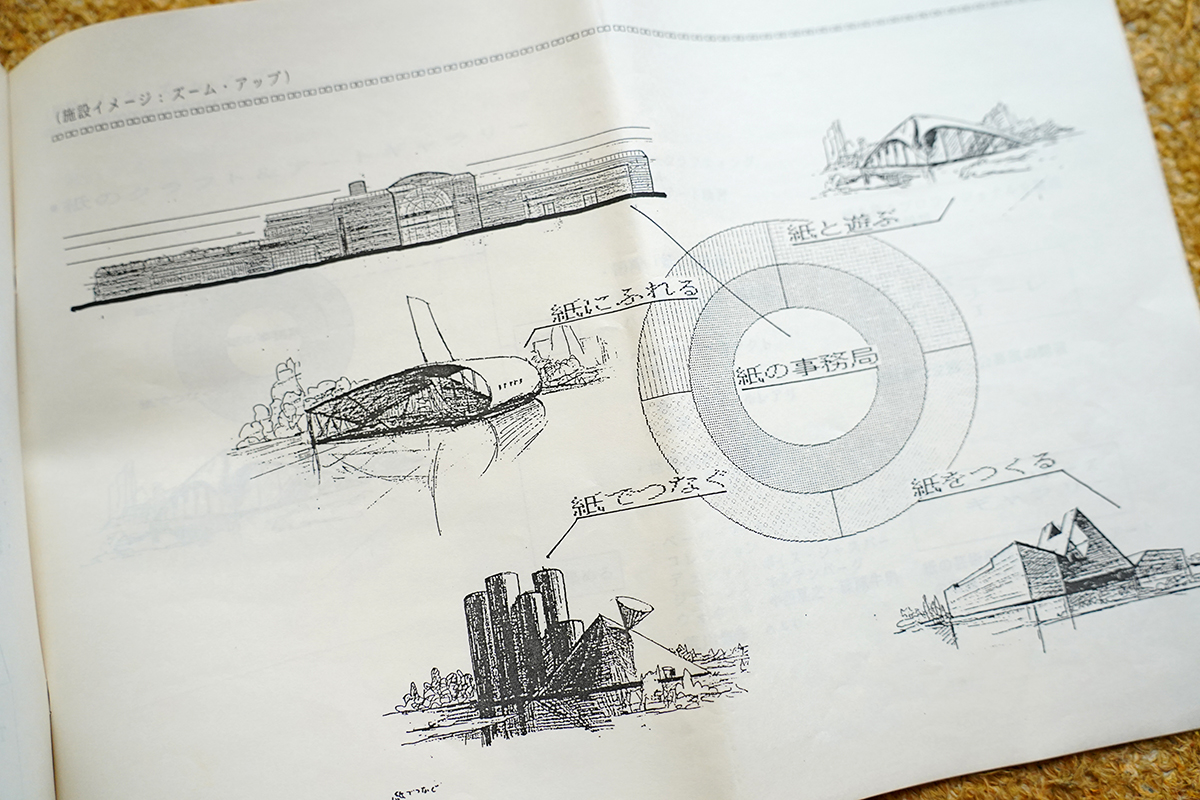

これからの富士市について「産業だけの町ではなく、魅力ある市民文化を創るまちになってほしい」と考えています。市民としては、130年以上の紙産業の歴史をもつ富士市の紙ってすごいんだと、誇りを持っていたい。富士市の製紙企業の技術の集積(しゅうせき)はすごいものがあります。「カミニケーションFUJI会議」がまとめた提言書の中に「紙の未来館構想」(かみのみらいかんこうそう)があります。紙の技術の集積を市民の目に触れられるようにしたり、紙の持つ可能性や魅力を生かしたアートにふれる機会をつくるなど、富士市はもっと素敵なまちになると思います。

杉本 篤さん

富士のまちに生まれ、幼い時から紙の産業を身近に感じてきた。1990年(平成2年)「富士の型染」を創り育てた染色工芸家 小山もと子さんを代表にたちあがった「カミニケーションFUJI会議」や、「新幹線新駅を考える市民の会」など富士市役所に在籍しながら市民文化を育てる活動を行ってきた。