紙の文化びと

林 直輝さん

▶︎林さんのXはこちら

幼少期と紙

物心つく前から、日本の伝統的な美術工芸品に強く惹かれて大好きでした。

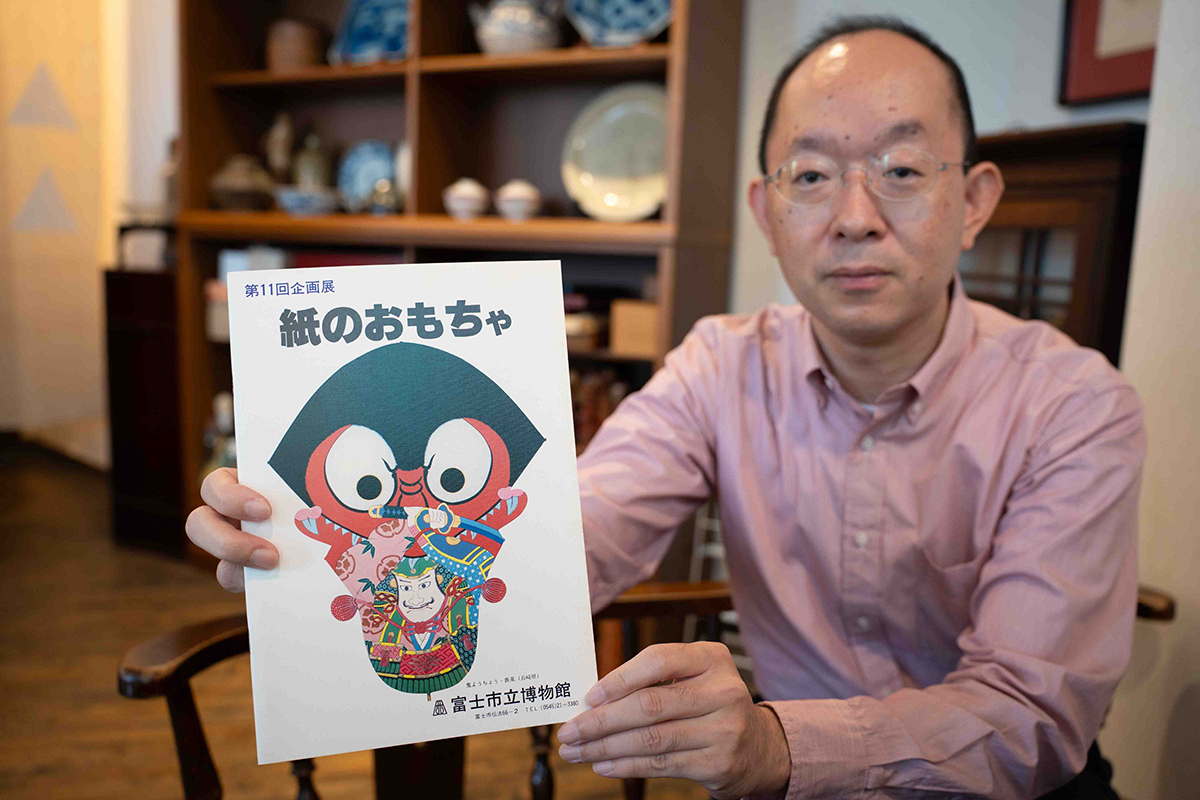

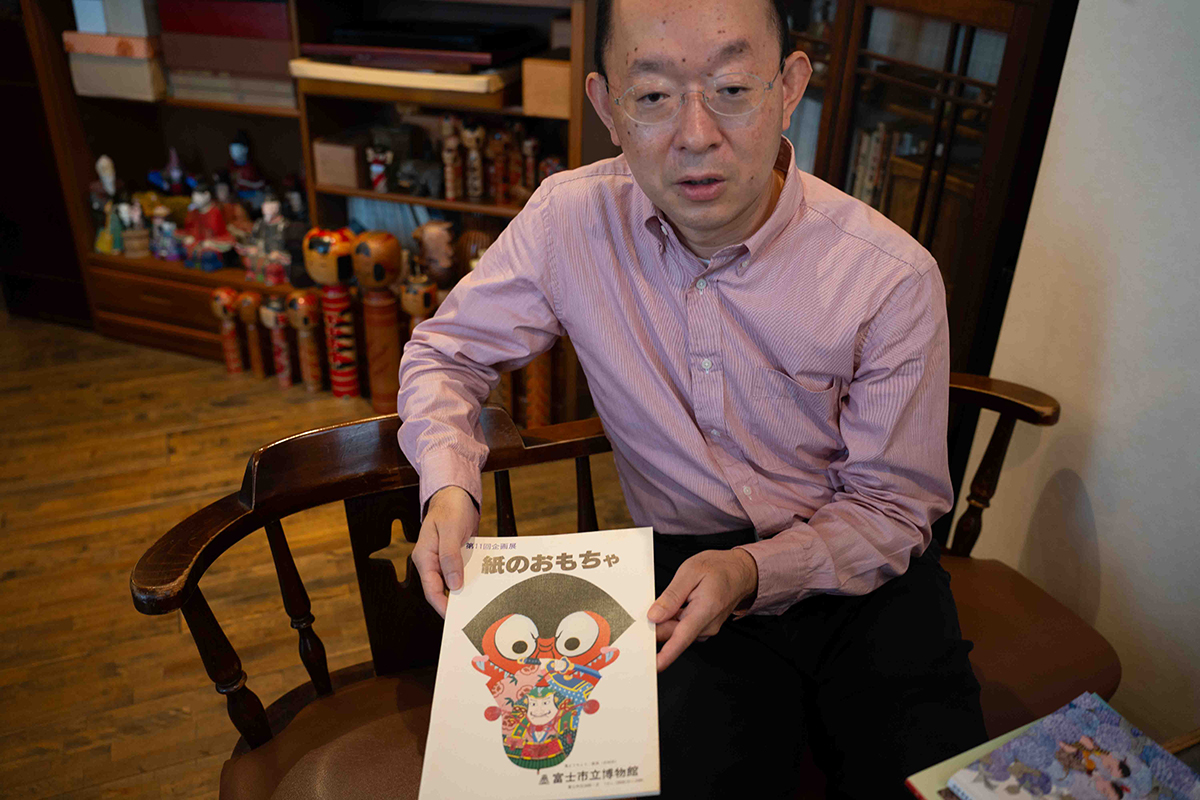

幼い私の歩む道を決定づけたのは、富士市立博物館(現・富士山かぐや姫ミュージアム)で昭和60年に開かれた特別展「紙のおもちゃ」でした。

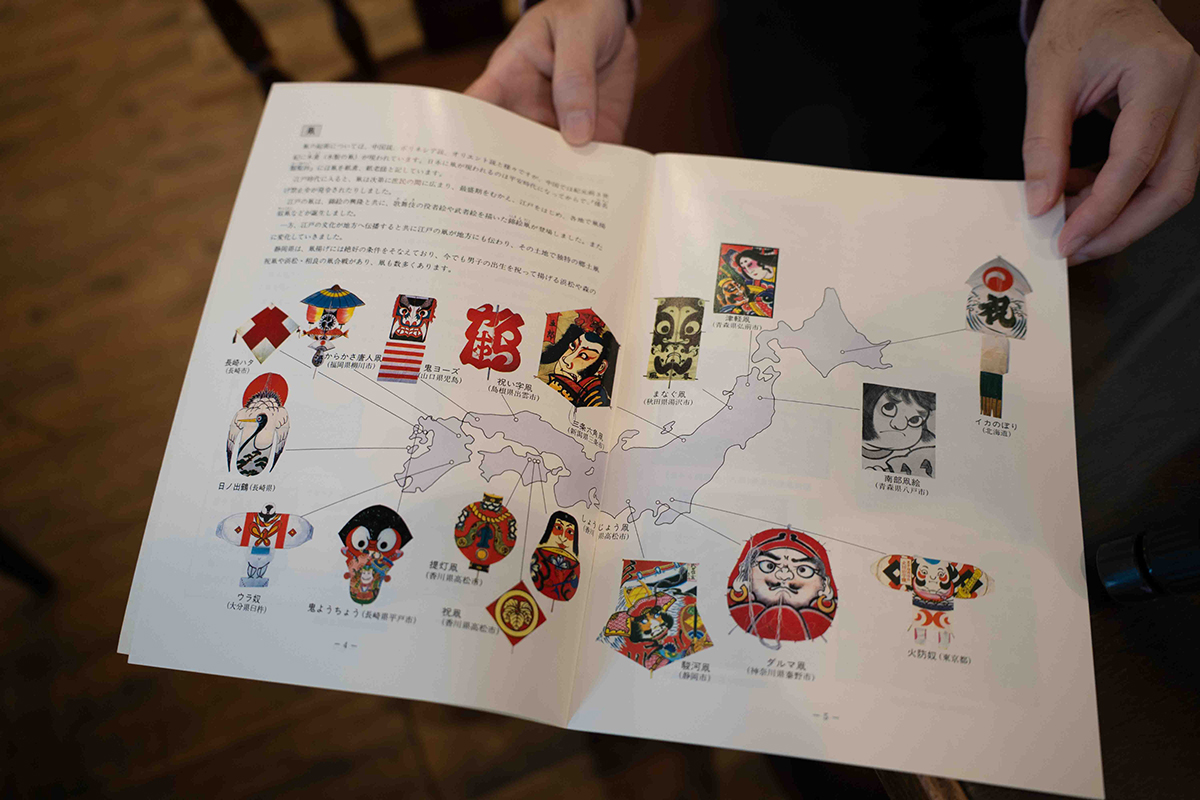

幼稚園に通う道すがら目にした長崎県の凧の大胆なポスターが印象的で、ミュージアムに足を運ぶと、日本中の紙文化を掘り下げ、郷土と全国をつなぐ視点で編んだその展示には、日本の伝統的な郷土玩具、凧や張り子のおもちゃ、だるま、お面などが並んでいました。

図録も素晴らしく、郷土玩具が作られている場所まで紹介されており、その後、私が実際に職人さんを訪ね歩く手引きにもなりました。

毘沙門天大祭でだるま市がはじまった経緯

富士市の毘沙門天大祭は江戸時代中期から300年以上続くといわれる祭りですが、130年ほど前まで、だるまは売られていませんでした。「だるま市」として花開いたのは明治中期のこと。

たまたま出店していた静岡の澤屋(さわや)という張り子専門のおもちゃ屋さんがだるまを持ち込んだところ、飛ぶように売れ、翌年はさらに数を増やし、やがて「だるま市」となりました。

毘沙門天大祭のだるま市は、お寺が仕掛けたのではなく、富士市民がだるまの人気に火をつけ、日本一といわれるまでに規模を押し広げた文化なのです。今後もその文化的価値・観光資源的価値を伝え、大切にしていきたいですね。

富士市まちの駅ネットワークが主催する「日本一のだるま市のまち富士」を盛り上げるプロジェクト!

だるまの魅力、紙の魅力

幼い頃から取り憑かれるように惹かれたのは、だるま、張り子のおもちゃ、凧、ちょうちん。いずれも和紙でできたものでした。紙は昔から生活に密着した身近な存在です。

富士の紙産業は洋紙が中心ですが、だるまに使われる紙は「張り子紙」という特殊な和紙でした。かつては静岡県内でも作られていましたが、やがて埼玉県小川の和紙が使われるようになりました。現在は全国的に再生紙を用いた真空成形モールドが主流で、卵パックと同じような製法で金属型に流し込んで成形しています。原型や成形の業者は埼玉・群馬に集約されていますが、もし紙のまち富士市で製造できれば大変面白い展開になるでしょうね。

これから子どもたちに伝えたい事

紙にふれることはとても楽しい体験です。

だからこそ、子どもたちには実際にいろいろな紙に触れてほしい。

幼い頃はとくに、「本物」をかぎ分ける力を養うことが大切だと思います。紙の魅力は知識ではなく「手」で覚えるものです。紙には自分たちが思っている以上に多くの種類があり、それぞれに異なる魅力があります。その多様さを味わうことは、この街の誇りに触れることでもあります。だるまは願いを形にする作法、紙はその願いを受け止める器です。子どもたちには、自ら素材を選び、形に変え、誰かに手渡す喜びを知ってもらいたいのです。それがやがて、この街の文化を未来へつなぐ力になるでしょう。

林 直輝さん

日本人形文化研究所所長

1979年富士市生まれ。日本人形文化研究所所長、全日本だるま研究会副会長。東京浅草橋で300年以上続く東京最古の人形問屋・吉徳の資料室に学芸員として勤務したのち2018年に帰郷。物心つく前から和紙で作られただるまや凧などの郷土玩具に魅せられ、それらの資料収集と調査研究を続けている。テレビでは「開運!なんでも鑑定団」で、日本人形の鑑定を担当。富士市まちの駅ネットワークの「富士だるまプロジェクト」のリーダーとして、だるま文化を繋ぐ活動をしている。