紙のまちのあゆみ

多くの文献や資料に基づいて「紙のまち富士市」を紹介します。

江戸時代中期

富士の製紙業のはじまり

むかし江戸時代の中ごろ、富士市では「駿河半紙」という手すき和紙が生まれました。

これは幕府が産業をすすめ、出版が増える中で生まれた”駿河もの“と呼ばれるヒット商品で、江戸や大阪・京都の町において好評を博しました。紙は三椏という繊維の細かい木から作られ、やわらかく茶色がかったあたたかみのある紙で、書道や事務の用紙として広く使われました。天明元年(1781年)、富士宮の渡辺兵左衛門定賢が富士山のふもとで三椏を発見し、紙をすいて「駿河半紙」と名付け、しだいに村々に広がり、大きな産業となりました。手すき和紙の工房で受けつがれた技術は、明治時代以降に、富士地域が「紙のまち」として発展するための礎となりました。

明治前期

郷土の先人と富士製紙

明治の時代になると、江戸時代までつづいた幕府のしくみがなくなり、宿場で働いていた人たちも仕事を失いました。そこで吉原宿の内田平四郎たちは、人々の暮らしを助けるため、愛鷹山のふもとで三椏を育て、紙すきの仕事をすすめました。

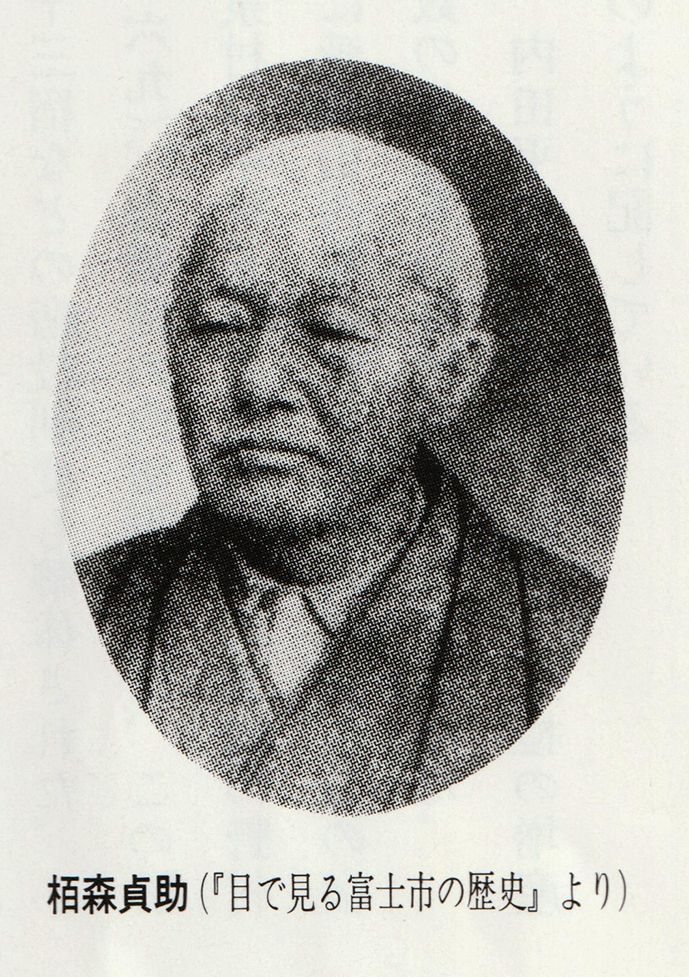

明治12年(1879年)、栢森貞助や内田平四郎が「鈎玄社」という手すき和紙工場をつくりました。ここでは家でつくるのではなく、工場で作る新しい方法として生産ラインの機械化に力を入れ、化学薬品を使った漂白などの洋紙技術を取り入れたことが先進的で、大きな注目をあびました。

明治中期には、湧き水の豊富な今泉地区のガマを中心に芦川万次郎たちによる手すき和紙伝習所が田宿川沿いにつくられ、手すき和紙の技術者が育って行きました。その後、明治20年から明治30年代にかけて多くの手すき和紙工場が今泉地区のガマを中心に、原田・比奈などに相次いで設立されました。

明治中期

富士製紙会社の設立

明治の時代になると、日本では洋紙を作る会社がふえていきました。東京の銀行家たちは、川の水の力を使って紙を作ろうと考え、いろいろな川を調べました。そして、潤井川の水が豊富であることから、富士市入山瀬村に工場を建てることになりました。場所は木材や水が手に入りやすく、東海道鉄道が開通して運ぶのにも便利な場所でした。

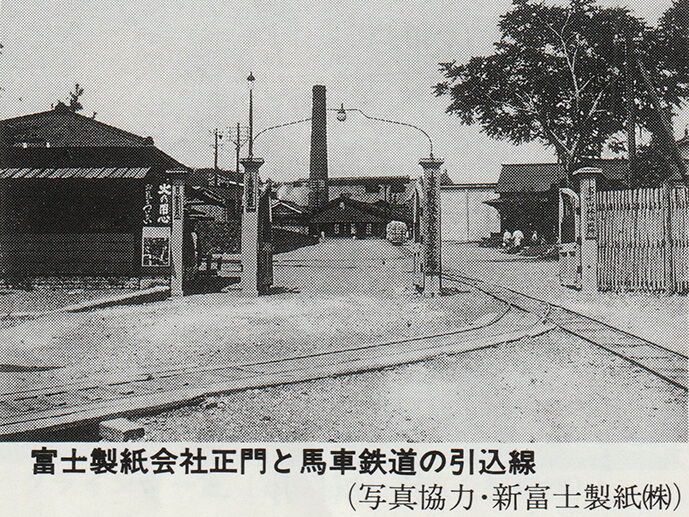

こうして明治23年(1890年)、東京の富士製紙会社が日本で最初の洋紙工場を入山瀬に建設し、動きはじめました。工場ができたことで、鉄道が開通して失業した地元住民に新しい仕事が生まれました。その後、原・鷹岡・富士宮を結ぶ馬車鉄道が明治23年(1890年)に開通したほか、富士停車場が会駅し、さらに大正2年(1913年)には富士―大宮間に身延線が開通し、交通がどんどん便利になりました。

明治後期

明治の富士ブランド

明治の終わりごろ、富士製紙会社ができたことで、地元の和紙工場も機械化が進みました。明治27年(1894年)、原田製紙株式会社がつくられ、翌年から操業を始めました。初めはわらや紙くずを使った黒い半紙用の紙を作っていましたが、やがてボロと古網にネリを加えてナプキン原紙を生産するようになり、特異な紙として好評を博しました。明治36年(1903年)にはナプキン印刷の機械が開発され、大量に生産して市場に出されました。さらに吉原の佐野熊次郎は富士山や花の模様を印刷する技術を独自に開発しました。そのナプキンは日本でたくさん出荷され、外国でも高く評価されました。そして明治43年(1910年)、日英ロンドン博覧会で銀賞を受賞しました。こうして今泉や原田地区を中心に機械抄製紙の小工場が次々に建てられ、これらに携わった多くの有能な技術者が後の岳南製紙業界に送り出され大きな原動力になっています。

大正から昭和

富士市が「紙のまち」に発展

明治20年代の後半、三木慎一がつくった小さな製紙会社の出現によって、富士市ではいくつかの会社が生まれ、和紙の工場も機械漉和紙の工場に変わっていきました。大正時代になると、この流れはさらに強くなり、手で紙をすく工場は少なくなり、機械で紙を作る工場が続々と誕生しました。大正年間に全国で39の製紙会社ができ、そのうち23が富士市にありました。このころすでに富士市は「紙のまち」とよばれるようになったのです。昭和の初めになると、世界で大恐慌が起こり、日本の製紙会社も苦しくなりました。昭和4年(1929年)には大手の王子製紙・富士製紙・樺太工業の三社が合併し不況を乗り切ろうとします。それでも富士市では昭和製紙をはじめとする中小の会社が数多く生まれ、昭和12年(1937年)には今泉に静岡県製紙工業試験場ができました。これらが今の「紙のまち」をささえる土台となっています。

昭和の戦中・戦後

大恐慌と製紙会社

昭和16年(1941年)、太平洋戦争がはじまると、製紙は戦争には不要な産業と見なされて、それまでに操業していたさまざまな工場が、軍部によって戦争に必要なものをつくる工場へと強制的に変えられます。製紙工場も、「不要・不急産業」のレッテルを貼られ、多くは休業したり統合されたりしました。その中で一部の工場では戦闘機のプロペラや燃料補助タンク、火薬の原料、軍用地図に使う紙をつくりました。敵戦闘機による銃撃も何回かあったようですが、工場としては大きな被害はなく、工場はほとんど無事に残りました。戦争がおわると新聞や雑誌を読む人がふえ、紙の需要が高まり、富士市の工場はすぐに再開してにぎわいをとりもどしました。昭和30年代には古新聞をつかって再生紙をつくるなど新しい技術にも挑戦しました。そして経済の成長とともに、自動車や食品加工などの工場もふえ、町には多くの人々が行き交い大変にぎやかで活気が戻っていきました。戦争が終わり、国民も落ち着きを取り戻し、新聞や雑誌を読むようになり、紙の需要が日増しに増えていきました。製紙産業は久しぶりに活気を取り戻し、かつての「紙のまち」が復活しました。

昭和から現代へ

公害を経て未来へ

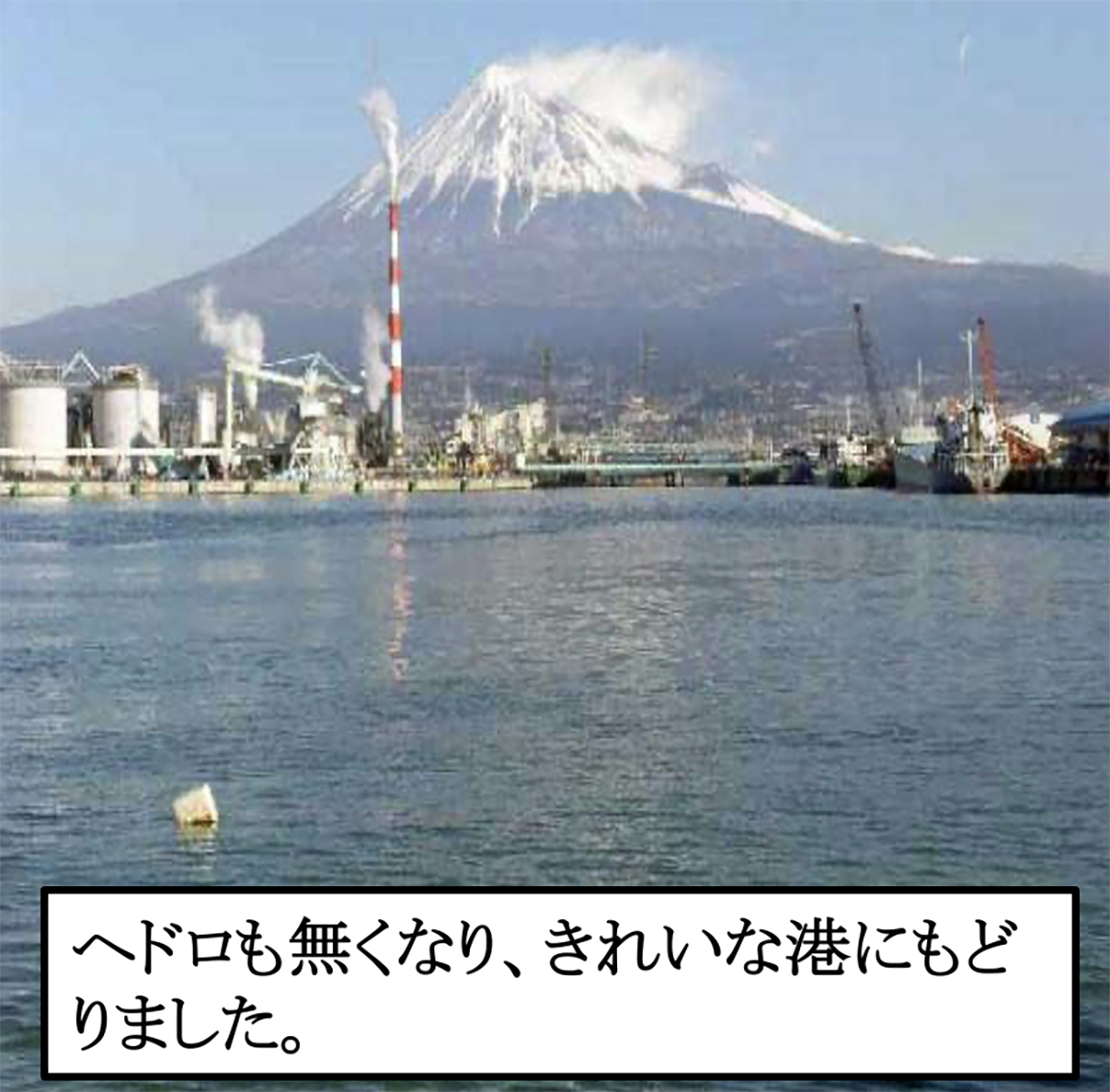

昭和40年代、高度成長とあいまって、地場産業である製紙業はじめ、自動車、食品加工、化学繊維、輸送用機械工業等の進出により、飛躍的な発展をとげ、「紙のまち」から「ものづくりのまち」になりました。富士市では工場から出るけむりや水で、大気汚染や水質汚濁がひどくなり、田子の浦港ではヘドロ公害もおきました。悪臭や騒音もふえ、マスコミから「公害のデパート」といわれるほどでした。そこで昭和40年代末から、国や市、会社、市民が力を合わせ、煙突から出る二酸化硫黄を減らす「富士503計画」や、工場排水の汚れをへらす協定などが行われました。その結果、昭和50年代には空や海の青さをとりもどすことができました。こうした経験は、その後の製紙業界が環境にに対する取組に大きな影響を与えました。そして今では、紙の技術をいかしたセルロースナノファイバー(CNF)や、プラスチックのかわりになるバイオマス素材の研究が進められ、社会的に化石由来プラスチックの削減がさけばれる中で、バイオマス素材への需要が高まり、新しいビジネスチャンスとなっています。

※富士川水系の手すき和紙・富士市の製紙業・富士市の工業から抜粋しています。